アフリカ開発会議(Tokyo International Conference on African Development)とは、日本と国連などの国際機関が共同で開催し、アフリカ諸国とともにアフリカの現状と課題、開発の方向性などを話し合う国際会議です。

「開発途上国」や「国際協力」という言葉を聞いて、アフリカを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?

日本のアフリカに対する支援を理解するためには、その長い歴史を知る必要があります。TICADを知ることで、アフリカの課題と日本のこれまで、そしてこれからの支援の方向性が見えてきます。

この記事では、

- アフリカ開発会議の役割

- アフリカ開発会議の歴史

- アフリカ開発会議のこれまでの取り組みと成果

について解説します。

好きな所から読み進めてください。

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

1章:アフリカ開発会議(TICAD)とは

1章では、アフリカ開発会議の役割と意義、設立の背景、これまでの成果について解説します。

このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。

1-1:アフリカ開発会議の役割・意義

アフリカ開発会議は、1993年に日本が主導となって設立されたものです。

国連や国連開発計画(UNDP),アフリカ連合委員会(AUC)、世界銀行などと共同で開催されてきました。これまでに7回開催されており、アフリカ開発を支援するため国際的なフォーラムとして発展してきました。

最近では、2019年にTICADⅦが日本で開催され、日本国内でも大きな話題となっています。

日本は、TICADを開催する上で以下の3つの理念を大切にしています。

- 包括的でオープンな会議

- アフリカのオーナーシップを尊重

- 取組のフォローアップ

それぞれ解説していきます。

1-1-1: 包括的でオープンな会議

包括的でオープンな会議とは、

アフリカの開発に関わるあらゆる関係者の会議への参加を促していること

を意味します。

アフリカ諸国はもちろん、開発に携わる国際機関やパートナー国、民間企業や市民団体など、幅広い参加者を集め、真にアフリカの開発につながるような議論が行われることを目指します。

そのため、首脳会議だけでなく、さまざまな分野や立場の関係者が参加するセミナーやサイドイベントも同時に開催されています。

1-1-2: アフリカのオーナーシップを尊重

アフリカのオーナーシップを尊重とは、

アフリカの開発は、アフリカ政府が中心となった主体的に取り組むべきだという考え方

です。

TICADは、アフリカ諸国によるオーナーシップと、日本を始めとした関連諸国、国際機関がそれを支えるパートナーシップによって、アフリカの開発を推進しようと始まりました。

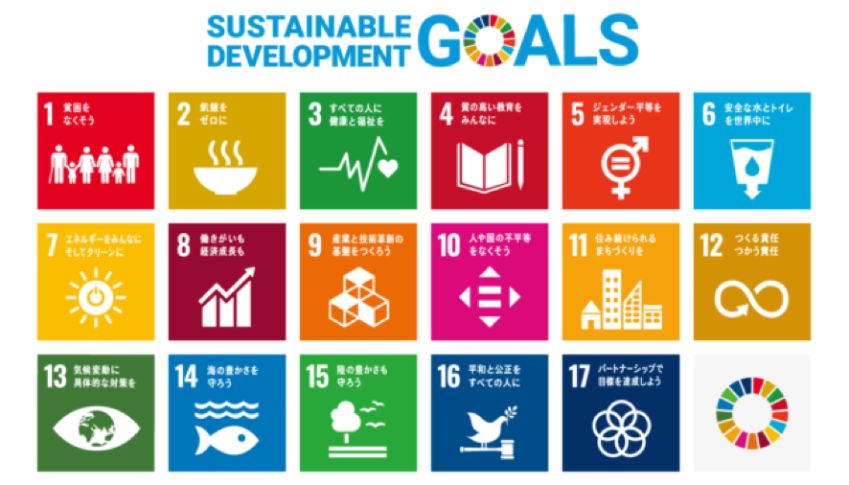

オーナーシップを支えるパートナーシップという考え方は、持続可能な開発目標(SDGs)の目標にも「目標17 パートナーシップで目標を達成しよう」とあるように、国際社会において開発を進める上でその重要性が認識されています。

SDGsにおける17の目標

SDGsにおける17の目標

ちなみに、SDGsとは、2015年に開催された「国連持続可能な開発サミット」において掲げられた目標で、「誰も取り残さない」を合言葉に途上国と先進国が一緒になって取り組む世界共通の目標です。

1-1-3: 取組のフォローアップ

取組のフォローアップとは、

資金援助や技術協力の実施だけでなく、実施後も積極的に関与すること

を意味します。

開発の取り組みが行われた後も、閣僚会議などで引き続きその後の状況などを確認し、必要に応じて調整・修正するようなフォローアップのシステムが構築されています。

これらの理念をもとに、日本はアフリカの開発を推進し、国際社会でもアフリカ開発におけるリーダーシップをとってきました。

またTICADはアフリカ諸国にとっても、開発を推進していくだけでなく、さらなるパートナーシップ構築の必要性を国際社会にアピールする場としても意義があると言えるでしょう。

1-2:アフリカ開発会議設立の背景

第二次世界大戦後、アフリカ諸国は植民地からの脱却を目指し、次々に独立を果たしました。しかし、政治的な独立は経済的な独立を意味せず、依然として先進国に依存しており、工業化も進まないために貧しいままでした。(→ポストコロニアリズムに関してはこちらの記事)

国際機関や先進諸国による開発途上国への支援も行われてきましたが、1990年代に入ると先進国のアフリカ諸国への「援助疲れ」が起こり、先進諸国の援助の規模は縮小していきます。

一方で、日本は順調に経済を成長させ、90年代には世界第一位の政府開発援助(ODA)供与国となりました。日本がTICADを設立したのは、まさにこの時代です。

これをきっかけに、日本はアフリカの開発援助においてイニシアティブをとっていくことになります。

1-3:議論されてきたことと成果

これまで開催されたTICADにおいて、議論の中心となってきたものは次の3つでした。

- 質の高い成長

- 人間の安全保障

- 官民一体となった開発

それぞれ解説していきます。

1-3-1: 質の高い成長

質の高い成長とは、

アフリカの開発実現のためには、経済成長が必要であり、その利益が社会全体に行きわたるようにすることが重要という考え方

です。

特に、日本はアジアでの経験を活かし、「質の高いインフラ」の整備を促進してきました。たとえば、地下水・水供給プロジェクトや、教育・保健医療などの社会インフラに対して、無償資金協力による支援を行ってきました。

1-3-2: 人間の安全保障

人間の安全保障とは、

アフリカの人々の能力強化を図り、能動的な社会・国づくりへの参画を促進することで、自律的な成長につながるという考え方

です。

日本は、人材育成を柱に、アフリカの人々によるアフリカ開発を実現するための支援を行ってきました。具体的には、2013年から始まった「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ」(ABEイニシアティブ)があります。

これは、アフリカの青年の修士号取得や、日本企業へのインターンシップを支援するもので、これまでに3000人以上の産業人材を育成し、日本企業への就職を支援してきました。

1-3-3: 官民一体となった開発

官民一体となった開発とは、

日本の民間企業の進出を後押しし、民間に投資することでアフリカの産業の発展に貢献しようという考え方

です。

2019年に行われたTICADⅦでは、「TICAD7官民円卓会議民間による提言書」の提出や、「アフリカビジネス官民協議会」が設立されるなど、官民連携の動きは活発化しています。

実際、これまでに民間への投資が200億ドル以上行われており、今後さらに拡大されるものとされています。

TICADを設立して以降、アフリカ経済は急速に成長し、2001年から2016年におけるサブサハラアフリカ地域の実質経済成長率の年平均は5.2%となりました。(世界平均3.8%、先進国平均1.7%)名目GDPも3798億ドルから1兆5125億ドル、約4倍の成長を達成しています。

このようなアフリカの成長を背景に、さまざまな国や地域がアフリカとのフォーラムを持ち始めています。この動きも日本が世界に先駆けてTICADを設立し、実績を挙げてきた成果の一つと言えるでしょう。

- アフリカ開発会議とは、日本と国連などの国際機関が共同で開催し、アフリカ諸国とともにアフリカの現状と課題、開発の方向性などを話し合う国際会議である

- TICADには「包括的でオープンな会議」「アフリカのオーナーシップを尊重」「取組のフォローアップ」の特徴がある

- TICADの中心的な議論は、「質の高い成長」「人間の安全保障」「官民一体となった開発」である

2章:アフリカ開発会議の変遷と近年の議論

2章では、これまでのアフリカ開発会議(TICAD)で行われてきた議論の内容と成果、そして近年の議論の潮流について解説します。

まず、アフリカ地域研究者の高橋(2017)は、TICADの歴史を以下のように言及しています2高橋基樹「TICADの変遷と世界 — アフリカ開発における日本の役割を再考する」『アフリカレポート』第55巻, 50頁。

TICADの歴史は、第3回(2003年)までの前半と第4回(2008年)以降の後半とに、大きく分けることができる。(中略)前半は、アフリカ経済が低迷し、貧困や不安定が最大の問題として語られた時期であり、また後半は、2003年から突然のように始まったアフリカの成長に世界の注目が集まった時期である。そうした変化に応じて TICAD での議論と性格も変遷を遂げてきた

このような変化を念頭に、これまでのTICADの内容や成果について詳しくみていきましょう。

2-1: TICADⅠ(1993年)

日本政府と国連、アフリカのためのグローバル連合(GCA)との共催により、1993年に東京で第1回のアフリカ開発会議が行われました。

この成果文書として「アフリカ開発に関する東京宣言」が採択され、次のような内容が盛り込まれました。

- 民主化や政治・経済改革の推進

- 民間セクターの活性化

- 南南協力による開発

①は、当時多くのアフリカ諸国が一党独裁や軍事政権体制を敷いており、それが持続可能な開発を妨げているとする考え方に基づくものでした。そのため、アフリカ諸国に現体制からの改善、脱却を求めました。

②では、政府主導による経済発展には限界があるため、民間企業などを通じた投資を行っていく重要性を説いたものです。

③の南南協力とは、開発途上国間で連携し、経済協力や技術協力を行っていくものです。

日本は、過去のアジア開発における経験や教訓をアフリカ開発に活かすため、アジアとアフリカの間における協力関係を推進しました。(→開発主義に関してはこちら)

2-2: TICADⅡ(1998年)

TICADⅡからは、新たな共催者として国連開発計画(UNDP)が加わり、「アフリカの貧困削減と世界経済への統合」をメインテーマとし、再び東京で開催されます。

この会議の成果文書として「東京行動計画」では、TICADⅠの「東京宣言」で出された課題に対して数値目標を含む具体的な政策・行動が明記されました。

たとえば、

- 2005年までに少なくとも80%の児童が初等教育を修了する

- 2015年までに5歳児未満の乳幼児の死亡率を1990年の水準の3分の1に低下させる

などがあります。

これらの数値目標は、後の「ミレニアム開発目標(MDGs)」に大きく影響を与えるものになりました。

ミレニアム開発目標(MDGs)とは、2000年に開催された「国連ミレニアムサミット」で採択された、貧困や教育、環境、人権などの問題を解決するため2015年までに達成すべき数値目標のことです。ちなみに、MDGsは、さらにその後のSDGsにも引き継がれていくことになります。

2-3: TICADⅢ(2003年)

2003年に開催されたTICADⅢでは、2001年に発足された「アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)」に対する支援が議論の中心となりました。

NEPADとは、アフリカ諸国によって行われるアフリカ開発プログラムです。NEPADに対して教育や水、保健医療、食糧支援などの分野で、5年間で10億ドルの無償資金協力や、30億ドルの債権放棄、南南協力のさらなる推進などが表明されました。

このように第1回から第3回までのTICADは、あくまで純粋にアフリカの開発と支援の方針を議論し、決定する場としての位置づけでした。

2-4: TICADⅣ(2008年)

しかし、2008年に横浜で行われたTICADⅣでは、TICADのあり方が大きく変化することになります。

それまで日本がアフリカを援助するという一方的な形でしたが、TICADⅣを境に互いを経済のパートナーとしての位置づけるようになります。

その背景には、中国の急激な経済成長とアジア・アフリカへの援助を拡大と、それとは対照的な日本の慢性的なデフレによる経済停滞と援助の縮小がありました。中国とアフリカの貿易が拡大することで、アフリカの中国への輸出が活発化し、アフリカが持つ資源の価値は高騰することになります。

これによって、アフリカは外交的立場を強め、さらなる経済成長の加速化に舵を切ります。

2-5: TICADⅤ(2013年)

TICADⅤでも経済重視の傾向は続き、「躍動のアフリカと手を携えて」というスローガンからも分かるように、互いを経済発展のためのパートナーとして見ています。

会議の中も多くのアフリカ諸国の代表から、援助よりも投資を望む声があがり、民間セクターへの投資支援はさらに進んでいくことになります。

しかしアフリカの経済成長の政策の裏で、紛争・テロの増加、エボラ出血熱などの感染症の蔓延等、さまざまな問題が依然として解決されないまま取り残されていました。

さらには、中国の景気減速なども重なり、2015年にはサブサハラアフリカ地域の経済成長率は再び低下してしまいます。

2-6: TICADⅥ(2016年)

2016年にケニア・ナイロビでTICADⅥが開催されました。ちなみに、これが歴史上初めてアフリカの地で開催されたTICADとなりました。

TICADⅥでは、アフリカ経済の停滞を受け、SDGsに沿った課題が議論の中心となり、成果として発表された「ナイロビ宣言」では、再び「人間の安全保障」の理念が最も重要であることが強調されました。

なぜなら、持続可能な開発には経済の構造的な改革に加え、保健サービスの充実や社会の安定・平和などが根幹にあるべきだと再確認したからです。

2-7: TICADⅦ(2019年)

2019年に日本で行われたTICADⅦでも、人間の安全保障の考えは重視されましたが、依然として民間投資拡大の流れは続いています。

特に近年の中国の対アフリカ援助の拡大の背景もあり、日本のアフリカでの存在感を示すためにも、中国とは異なる民間セクター分野の推進に注力している側面があります。

ここまでTICADの変遷を通してアフリカ開発の歴史を見てきましたが、時代の流れとともにアフリカのニーズ、そして日本の役割も変化する中で、日本とアフリカの関係性が変わっていく様子が見てとれます。

今後も、TICAD、そして日本とアフリカと関係がどう変化していくのか注視していく必要がありそうです。

3章:アフリカ開発会議について学べるおすすめ本

アフリカ開発会議について理解できましたか?さらに深く知りたいという方は、以下の本をご覧ください。

オススメ度★★★ 大林稔・石田洋子『アフリカ政策市民白書〈2007〉アフリカ開発会議(TICAD)への戦略的提言 (TICAD市民社会フォーラム)』(晃洋書房)

TICADの歴史から取り組み、そしてその評価までをすることができる一冊。特にTICAD設立から前期の変遷について知りたい方におすすめです。

オススメ度★★★ 白戸圭一『アフリカを見る アフリカから見る』(ちくま新書)

アフリカから見たアフリカ支援だけでなく、日本から見たアフリカ支援の意義、そしてこれからのアフリカとの向き合い方について提言している一冊。

オススメ度★★トム・バージェス『喰い尽くされるアフリカ 欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日』(集英社)

アフリカを取り巻く先進諸国という構図でアフリカ開発援助を解説した一冊。近年の中国のアフリカ戦略について知りたい方におすすめです。

(2026/02/02 06:14:45時点 Amazon調べ-詳細)

一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。

最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。

Amazonオーディブル無料体験の活用法・おすすめ書籍一覧はこちら

また、書籍を電子版で読むこともオススメします。

Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。

数百冊の書物に加えて、

- 「映画見放題」

- 「お急ぎ便の送料無料」

- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」

などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。

まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

- アフリカ開発会議とは、日本と国連などの国際機関が共同で開催し、アフリカ諸国とともにアフリカの現状と課題、開発の方向性などを話し合う国際会議である

- TICADには「包括的でオープンな会議」「アフリカのオーナーシップを尊重」「取組のフォローアップ」の特徴がある

- TICADの中心的な議論は、「質の高い成長」「人間の安全保障」「官民一体となった開発」である

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

引用・参考文献

- 岩本彰(2002)「アフリカ開発会議(TICAD)」『農業土木学会誌』第70巻,11号,1032頁

- 吉田栄一(2008)「アフリカ開発会議の成果と課題―第4回横浜会議を終えて―」『アフリカレポート』第47巻,43-46頁

- 高橋基樹(2017)「TICADの変遷と世界 — アフリカ開発における日本の役割を再考する」『アフリカレポート』第55巻,47-61頁

- 謝志海(2017)「中国のアフリカ政策」『共愛学園前橋国際大学論集』第17巻, 105-117頁

- 外務省HP「アフリカ開発会議(TICAD)」よりhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/index.html (最終閲覧日:2020年6月30日)

- UNDP「アフリカ開発会議(TICAD)とは?」https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/partnership-section/ticad.html (最終閲覧日:2020年6月30日)

- JICA「これまでのTICAD」https://www.jica.go.jp/africahiroba/ticad/index.html (最終閲覧日:2020年6月30日)

- 藤生将治(2019)「TICADの変遷― 我が国アフリカ外交の今後の方向性について ―」立法と調査,第419巻,pp139-153https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20191220139.pdf (最終閲覧日:2020年7月2日)

- 文部科学省HP「文部科学省「日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Port ニッポ

- ン)」第1回アフリカ地域分科会における外務省配付資料」https://www.eduport.mext.go.jp/pdf/summary/subcommittee/20190116/20190116_2.pdf (最終閲覧日:2020年7月2日)