コアコンピタンスとは、「顧客に対して、他社には真似できない自社ならではの価値を提供する、企業の中核的な力1ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社 p12」と定義され、経営学者のゲイリー・ハメルとC.K.プラハラード(以下、両氏と呼称する)によって提唱されました。

資本主義社会が発展するとともに、どんな大企業でもいつまでも安定して稼げるわけではなくなっていきました。

そのため、競合にマネされない、自社独自の中核的な力を経営戦略的に位置づける必要が強まり、現在では多くの企業経営者に知られる概念となりました。

この記事では、

- コアコンピタンスの条件や生まれた背景

- コアコンピタンスを実践する上で必要なこと

- コアコンピタンスの具体的事例

について詳しく解説します。

関心のあるところから読んでみてください。

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

1章:コアコンピタンスとは

まずは、コアコンピタンスの意味・条件やケイパビリティとの違い、生まれた背景から説明していきます。

このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注2ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。

1-1:コアコンピタンスを知る意義

かつて栄華を誇った企業であっても、目まぐるしいビジネス環境の変化によって、その競争力を維持するのは非常に難しくなっています。

アメリカでは、2008年にリーマンブラザーズ証券が経営破綻し、世界中に大きな影響をもたらしました。また日本国内でも、2010年に日本航空が経営破綻し、巨額な負債を抱えた状態での会社更生法の適用を余儀なくされました。

どちらの企業も、巨大な経営資源を有しながらも、その資源を有効に生かせず、経営破綻に追い込まれた典型的な例と言えるでしょう。

企業が経済的窮地の追い込まれた時、多くの経営者が採用する手段は「リストラクチャリング」や「リエンジニアリング」といった企業再建策です。

- リストラクチャリング

主に、事業の規模を縮小する解雇をともなったダウンサイジングや、非効率となった組織の再編成などが実施される - リエンジニアリング

業務プロセスの効率化や、全社的な品質向上策などが実施される

どちらも、非生産的な企業を再生するうえで有効な手段であることは間違いありませんが、その目的はあくまで無駄なコストという出血を止める応急処置に過ぎません。

一方、コアコンピタンスは、こうしたリストラクチャリングやリエンジニアリングを超えた未来にむけた成長戦略であることがポイントです。

1-2:コアコンピタンスの条件

繰り返しになりますが、コアコンピタンスとは「顧客に対して、他社には真似できない自社ならではの価値を提供する、企業の中核的な力1」のことです。

そして、コアコンピタンスを満たすために必要なのは、次の3つの条件があるとされます。

①顧客価値

まずは、「顧客価値」です。両氏は、

コア・コンピタンスは顧客に認知される価値を他の何よりも高めないといけない。コア・コンピタンスはスキルであり、それがあるから企業は根本的な利益を顧客に提供することができるのである3ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社 p323。

と述べており、顧客の利益中心の発想を持つことを重視しています。

どんな優れた製品であっても、その価値を決めるのは常に顧客であることを企業は理解しなければなりません。

②模倣困難性

次に「模倣困難性」です。

模倣困難性とは、企業としてユニークな競争能力を有することで、競合他社との違いを出すことを指します。

どこにもあるような能力では、すぐに他社に模倣され、そのスキルは陳腐なものに成り代わってしまいます。ユニークであればあるほど、その能力は企業の競争力を高める要因となります。

③応用力

最後に「応用力」です。

コアコンピタンスでは、いまあるスキルを新しい製品分野にどう使うことができるのかを求めます。

例えば、カメラやOA機器のメーカーであった富士フィルムは2006年に化粧品事業に進出しましたが、そのとき新製品開発に活用したのはカメラやOA技術で培った現像技術であったとされています。

つまり、現像技術をコアコンピタンスのひとつとして研究することで、いままで縁のなかった独自の製品分野を開拓することができたのです。

コアコンピタンスは自然発生的に生まれる力ではありません。いまあるスキルの独自性や将来性を見極め、組織全体で育てていく覚悟が必要になります。

1-3:コアコンピタンスとケイパビリティの違い

コアコンピタンスと並んで紹介される概念に「ケイパビリティ(capability)」があります。

ケイパビリティは、企業全体の組織的な能力や強みを指す用語であり、企業の競争力の源泉となる概念です。

たとえば、一般的なスーパーマーケットとコンビニエンスストアのケイパビリティを比較してみると、スーパーマーケットは全国各地の商品を、低価格で大量販売できる点が強みです。

それに対して、コンビニエンスストアはオリジナリティのある商品を、省スペースで24時間いつでも販売できる点が強みであると言えます。

それぞれビジネスモデルは異なりますが、商品調達や物流などの面で異なるケイパビリティを有していることがわかります。

コアコンピタンスは、こうした様々なケイパビリティのなかでも「中核的」と位置付けられる能力のことを指します。具体的には、1-2で示した「顧客価値」「模倣困難性」「応用性」の条件を満たすケイパビリティがコアコンピタンスと表現されます。

1-4:コアコンピタンスの生まれた背景

コアコンピタンスという概念が生まれた背景について説明します。結論から言えば、日米の企業の成長の差を明らかに生まれたのがコアコンピタンスという概念です。

①日米企業の成長力の差への着目から生まれた

コアコンピタンスという概念は1990年にアメリカで登場しましたが、それ以前の1980年代のアメリカは高い失業率と労働生産性上昇率の鈍化に苦しみ、世界経済における存在感が低下していた時期でした。

一方で、キヤノンやソニー、富士通といった日本企業は同時期に先進的な製品やサービスを生み出し続けて、アメリカでの市場シェアを拡大していました。

しかし、当時のアメリカの企業が資本面や技術面で日本の企業に劣っていたわけではありません。当時でも多くの産業で、生産規模や研究開発が先行していたのはアメリカの企業でした。

そこで、アメリカと日本の企業の成長力の差を明らかにするために、経営戦略の違いに着目して生まれたのがコアコンピタンスという概念でした。

②日米の生産性の違い

企業の成長力を測る代表的な指標に生産性があります。

企業経営では、労働生産性や資本生産性などの指標がよく用いられますが、どちらも投資(インプット)に対して、成果(アウトプット)がどれだけ生み出されたかを示すものです。

生産性を効率的に高めるためには、

- 分母となる投資を抑制するか

- 分子となる成果を拡大するか

2択が主な選択肢となります。

そして、当時の多くのアメリカの企業が採用していたのは、分母となる投資を抑制することでした。それは以下の理由からです。

- 投資の抑制は、経営者の独断ですぐに実施することができ、早期に生産性の目標を達成することができる

- したがって多くのアメリカの企業は、積極的なリストラクチャリングやリエンジニアリングを実施し、生産性を高めていった

しかし、投資の抑制には限界もあります。

すべての投資をやめることは不可能であり、投資を抑制すれば、そのぶん投資から生み出される成果は小さくなります。つまり、投資の抑制を続けることで“ジリ貧”状態となりやすくなります。

一方で、日本の企業が重視していたのは分子となる成果の拡大であった両氏は指摘しています。

- 分子となる成果の拡大は、投資の抑制に比べて、長期的な視野が必要な目標

- 加えて成果の拡大は、投資の抑制と違い、失敗するリスクもあり経営者には根気強さが求められる

- しかし成功すれば、抑制と違い際限のない成果が企業にもたらされると言える

では、なぜ日本の企業は時間のかかる成果の拡大を志すことができ、なおかつ実現することができたのか。そこにはアメリカの企業とのコアコンピタンスの明確さに違いがあったと両氏は指摘しています。

詳しくは『コアコンピタンス経営』を読んでみることをおすすめします。

2章では、80年代のアメリカと日本の経営戦略の違いを念頭に置いたうえで、コアコンピタンスの見極め方や獲得に至った経緯を解説していきます。

- コアコンピタンスは、顧客価値、模倣困難性、応用力の条件を満たすもの

- コアコンピタンスはケイパビリティの中でも中核的なもの

- コアコンピタンスは、日米の経営戦略の違いに着目する中で見つけられたもの

2章:コアコンピタンスの実践

冒頭でコアコンピタンスは未来に向けた戦略であると述べました。

両氏(2001 p41)は自身の理論を「未来のための競争」と呼んでおり、「生まれつつある市場機会を自ら創造し、それを制覇する競争、すなわち新しく生まれる戦場の支配権をめぐる競争である4ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社 p41。」と強調しています。

つまり、1-3で説明したアメリカと日本の経営戦略の違いはまさに両者の企業が「未来をどう展望していたか」の違いであったと言えます。

そこで2章では、企業がコアコンピタンスを経営戦略の中で実践するために必要なことを説明します。

2-1:コアコンピタンスを獲得するための条件

企業がコアコンピタンスを獲得するためには次の2つの条件が求められます。

条件①過去を忘れること

ひとつは「過去を忘れる」ことです。

過去の成功体験の多い大企業であればあるほど、社内に蓄積された成功体験は、経営の枠組みを支配します。成功体験は、無自覚に多くの社員に行動指針を与えます。

しかし、その行動指針が向いている先は、成功した過去の体験を基にした計画に過ぎません。いまのビジネスに最適された枠組みが、そのまま未来のビジネスにも適用できるとは限りません。

むしろ未来のビジネスが、いまのビジネスの枠組みを大きく変えなければならないものであるとしたら、安心できるいまのビジネスの枠組みを守ろうとする無意識な組織行動が、未来への展望を阻害する因子にもなりかねません。

成功体験に囚われないためには、以下のような方法が有効とされます。

- 経営の枠組みを広げる

具体的には、車内に独立したプロジェクトチームを立ち上げたり、業界経験の浅い社外のスタッフを積極的に雇用したりする手法が代表的。組織の多様性を保ち、思考や行動が均一化しないように注意する。 - 組織文化の柔軟性を維持するような施策をする

例えば、定期的に社員からの声を経営に反映する場を設けたり、社内規則に適度な例外を設けて、イレギュラーな要素を許容したりすることも、組織の多様性を保つのに効果がある。

条件②未来をイメージすること

もうひとつは、「未来をイメージする」ことです。

イメージするといっても、未来を完全に予測することは不可能です。どんな優れたビジョンや夢を抱いていたとしても、実現不可能なイメージをビジネスに持ち込むことは意味を為しません。では、予測不可能な未来をどう展望するのか。

両氏は、「未来を読む競争のポイントは、未来から過去を振り返ることである5ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社 p129」と述べています。

つまり、産業の未来を展望するときにはまず、ひょっとしたら実現できるかもしれないことをイメージし、それを実現するには何が起こらなければならないかを逆戻りしながら考えることが重要であると説明されています。

未来のイメージを単なる現在の延長線上の事象にしないためには、以下のことが必要です。

- 組織には常識に囚われない純真さ

「この商品はこうあるべきだ」「この性能をもつなら価格はこのくらいだ」といった常識は取り払うべき - 時には顧客のニーズを超えたイメージも必要

黒電話が常識であった時代の人々が、いつでもどこでも電話ができる携帯電話の登場を予測できなかったはずで、もし、電話は家やオフィスでするものという常識やニーズに囚われていたら、携帯電話は生まれなかった

いまという時は、過去の次にあり、未来の前にあるものです。しかし、それをただ受動的に受け入れているだけでは時代に取り残されてしまいます。

コアコンピタンスは、未来を広い知見と鋭い洞察、そして常識に囚われない自由な発想を持って展望できた企業のみに与えられるものであると言えるでしょう。

2-2:コアコンピタンスを獲得する方法

では、企業はどうしたらコアコンピタンスを獲得できるのでしょうか。

コアコンピタンスを獲得するために、有効な戦略が「ストレッチ戦略」と「レバレッジ戦略」です。

①ストレッチ戦略

ストレッチ戦略とは、イメージした未来を実際につくりあげていくための戦略です。

イメージした未来に到達するためにはただ闇雲に進み続けてはいけません。目標に到達するためにはゴールに向かうための道筋が必要になり、両氏はこの道筋を戦略設計図と呼びました。

- 戦略設計図は基本的な大枠を示すもので、企業はこれに基づいて新しい機能を取捨選択できる

- 戦略設計図は新しい企業力を獲得したり、既存の企業力と調整したりし、顧客との接点を作り直す目的を持つ

- 戦略設計図において重要となるのは、未来と現在の間に整合性も持たしつつも、未来が現時点からの単なる見込みにならないように注意すること。

つまり、合理的かつ背伸びをすれば到達できる目標を設定し、組織全体でストレッチ(引き伸ばし)を続けることが重要なポイントとなります。

②レバレッジ戦略

次にレバレッジ戦略とは、目標達成のために経営資源をどう最適に分配するかの戦略です。

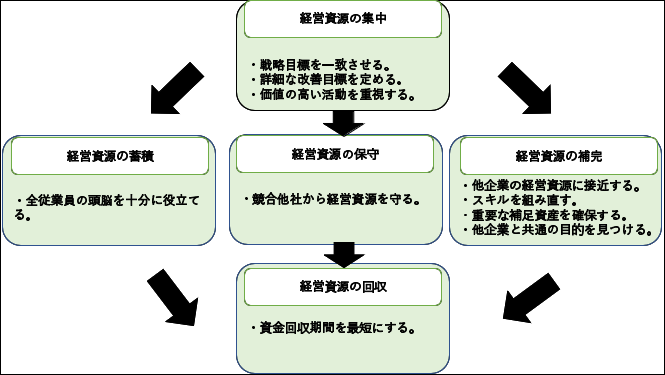

コアコンピタンスを獲得するためには、限りある経営資源を効率的に分配し、計画的にスキルを開発していかなければなりません。両氏は経営資源のレバレッジの手法を次のようにまとめています。

ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社 p277より著者一部改変

ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社 p277より著者一部改変レバレッジ戦略では、コアコンピタンスになりうる分野に対して重点的に経営資源を分配し、ノウハウを蓄積していき、早期に事業化することを理想としています。

なぜなら、新規事業の未来を渇望している企業は自社のみとは限らないからです。莫大な費用をかけて得たコアコンピタンスでも、他の企業に先行して開発されてしまえば、その独自性や模倣困難性は大きく損なわれます。一刻を争う企業間の競争である限り、スピードを無視することはできません。

したがって、早期に事業化することを目指すべきなのです。

コアコンピタンスの実践についてイメージはできたでしょうか。次に、コアコンピタンスを実際に活用した事例を紹介します。

- 企業がコアコンピタンスを獲得するためには、「過去の成功体験を忘れる」「未来をイメージすること」が必要

- コアコンピタンスを獲得する戦略には、ストレッチ戦略とレバレッジ戦略がある

3章:コアコンピタンスの活用事例

これまで取り上げてきたゲイリー・ハメルとC.K.プラハラードの著書『コアコンピタンス経営』では、多くの日本企業がコアコンピタンス経営を実践できている企業として取り上げられています。

そのなかでも、ソニーの事例は特に多く、コアコンピタンス代表的な経営の企業として紹介されています。

ソニーは、1946年に井深大と森田昭夫によって設立された「東京通信工業株式会社」(以下、東通工)を前身とする日本を代表するメーカーです。

資源も資金の調達もままならない戦後すぐに創業された企業が、日本のみならず世界的な大企業になれたのはソニーが創業当時からコアコンピタンスを大事にした経営をしてきたからに他なりません。

ソニーがコアコンピタンスを大事にしていたのは創業後すぐのエピソードでもわかります。

- 戦後すぐGHQの管理下にあった日本では、戦争で失われた文化の再興が早急に求められていた

- そこで、GHQは日本政府を通して、各電機メーカーにラジオの生産を指示

- 当時の東通工の主力製品は受信機を中心とするラジオ部品であり、社内の人間は誰しも、その強みを生かして東電工でもラジオ本体の製造に取り組むと考えていたが、井深はGHQより要請されたラジオ本体の製造をおこなわない決断をする

この井深の決断の背景には井深の深い洞察と未来への展望がありました。

井深の思惑は東電工の設立趣意書から伺い知ることができます。設立趣意書では「数ハ少ナキモ絶対他社ノ追随ヲ許サザル最高水準ヲ行ク高級受信機ノ製造6小林峻一(2002)『ソニーを創った男井深大』ワック株式会社 p217」を理念に掲げ、高い技術力を生かした、独創的な製品をつくることを社是としました。

つまり、どの企業でもできるような普通のラジオの製造に参入することは井深の理想とする企業像とはかけ離れていたのです。

ラジオの本格製造に参入しないまま、代わりに東電工が力を入れたのはトランジスタと呼ばれる電子回路の開発でした。トランジスタを開発することができれば、当時は画期的だった高性能な小型ラジオの開発ができ、まさに井深の理想としていた高級受信機を製造するための足掛かりとなるものでした。

結果的に、東電工は数多くの失敗を重ねながらも1955年に日本初のトランジスタを使ったラジオを発売し、1家に1台だったラジオを1人1台の大衆家電へと進化させました。

ソニーが日本初のトランジスタラジオを開発できたのは、以下のコアコンピタンスの要件を満たしていたからと考えられます。

【コアコンピタンスの条件】

- 顧客価値:小型化かつ高性能化という顧客ニーズに対応しようとしていた。

- 模倣困難性:他社が開発していない技術を率先して取り入れた。

- 応用性:電子回路というラジオ以外にも応用可能な分野を研究した。

【コアコンピタンスを獲得する条件】

- 過去を忘れる:汎用のラジオ部品という既存の枠を超えて、強いリーダーシップで新しい分野に挑戦しようとした。

- 未来を展望する:他社の追随できない高級受信機の製造を理念に掲げ、常識を覆す製品を開発しようとした。

【コアコンピタンスを獲得する方法】

- ストレッチ戦略:高い理念を掲げ、挑戦的な研究開発をおこなうことで組織全体のレベルを高めた。

- レバレッジ戦略:一般的なラジオ製造に取り組まずに、新技術の開発に経営資源を集中した。

トランジスタラジオ開発以降も、ソニーは様々な画期的な製品を世に送り出すことになります。しかし、いずれも偶然開発できたものでなく、コアコンピタンスを大事にした経営を続けた産物であると言えるでしょう。

Sponsored Link

4章:コアコンピタンスについて学べるおすすめ本

コアコンピタンスについて理解することはできましたか?

より深く学ぶためには以下の本を読むことをおすすめします。

ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生(訳)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社

コアコンピタンスの提唱者である2名の共著です。ボリューム感のある内容ですが、事例も多く非常に読みやすい1冊です。いまでも世界中で読まれている名著です。

(2026/01/08 14:22:09時点 Amazon調べ-詳細)

小林峻一『ソニーを創った男井深大』ワック株式会社

ソニーの創業者井深大の生涯について書かれた著書です。日本を代表する経営者はどのように生まれ、ソニーをどのように築き上げていったのかが描かれています。コアコンピタンスが現実の企業経営の中でどのように活用されているのか、よくイメージできるはずです。

(2026/01/08 14:22:10時点 Amazon調べ-詳細)

一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。

最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。

また、書籍を電子版で読むこともオススメします。

Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。

数百冊の書物に加えて、

- 「映画見放題」

- 「お急ぎ便の送料無料」

- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」

などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。

まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

- コアコンピタンスは、顧客に対して他者には真似できない独自の価値を提供する、企業の中核的な力のこと

- コアコンピタンスを獲得する戦略には、ストレッチ戦略とレバレッジ戦略がある

- ソニーの戦略はコアコンピタンスを重視したものだった

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

参考文献

- ゲイリー・ハメル,C.K.プラハラード,一条和生訳(2001)『コアコンピタンス経営』日本経済新聞社

- 小林峻一(2002)『ソニーを創った男井深大』ワック株式会社