産業構造論(Industrial structure)とは、一国の経済がどのような種類の産業の生産額、収益、就業者などで構成され、それがどのように経済全体の発展に影響するかなどを考える問題領域です。

一国の産業構造は、輸出入を通じた貿易や海外直接投資などの多様な要素から変わってきます。そのため、さまざま分析の理論を知っておくことが大事です。

そこで、この記事では、

- 産業構造とその発展

- 産業組織の代表的な分析

について分かりやすく解説します。

好きな箇所から読み進めてください。

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

1章:産業構造とその発展

まず、1章では産業構造とその変化を概説します。2章以降では産業構造を分析する代表的な視点を解説しますので、用途に沿って読み進めてください。

このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。

1-1:産業構造と産業分類

あなたは産業構造という言葉は聞いたことがなくても、第一次産業、第二次産業、第三次産業という言葉はどこかで聞いたことがあると思います。この産業分類は産業の種類、言い換えれば業種のことです。日本標準産業分類(大分類、平成25年改訂)に従うと、それらは以下のようになります。

- 第一次産業‥‥A 農業、林業、B 漁業、C 鉱業、採石業、砂利採取業

- 第二次産業‥‥D 建設業、E 製造業

- 第三次産業‥‥F 電気・ガス・熱供給・水道業、G 情報通信業、H 運輸業、郵便業、I 卸売業・小売業、J 金融業、保険業、K 不動産業、物品賃貸業、L 学術研究、専門・技術サービス業、M 宿泊業、飲食店、N 生活関連サービス業、娯楽業、O 教育学習支援業、P 医療、福祉、Q 複合サービス事業、R サービス業(他に分類されないもの)、S 公務(他に分類されるものを除く)、T 分類不能の産業

こう見ると、第三次産業の業種が多いことが分かります。なぜそうなってしまったかというと、第三次産業には比較的新しく認められた業種が多く、その度に付け足していったらそうなってしまったためです。

実は、Eの製造業もよく見るとそこに帰属する業種は多様で、同じく日本標準産業分類の中分類に従うと、それらは以下のようになります。

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業、11 繊維工業、12 木材・木製品製造業(家具を除く)、13 家具・装備品製造業、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、15 印刷・同関連業

16 化学工業、17 石油製品・石炭製品製造業、18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)、19 ゴム製品製造業、20 なめし革・同製品・毛皮製造業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金属製品製造業、25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業、27 業務用機械器具製造業、28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製造業、30 情報通信機械器具製造業、31 輸送用機械器具製造業、32 その他の製造業

たとえば、私たちに馴染み深いTVやエアコンは「29 電気機械器具製造業の製品」、スマホは「30 情報通信機械器具製造業の製品」、乗用車は「31 輸送用機械器具製造業の製品」です。

また、よくいわれる「業態」とは、第三次産業の一部業種(小売業、宿泊業、飲食店など)のサービス提供様態の相違を指しています(小売業の例‥‥デパート、スーパー、コンビニなど)。

1-2:産業構造の転換

一国の産業構造は、時間の経過とともに変化してゆきます。このことを一般に「産業構造の転換」と呼びます。

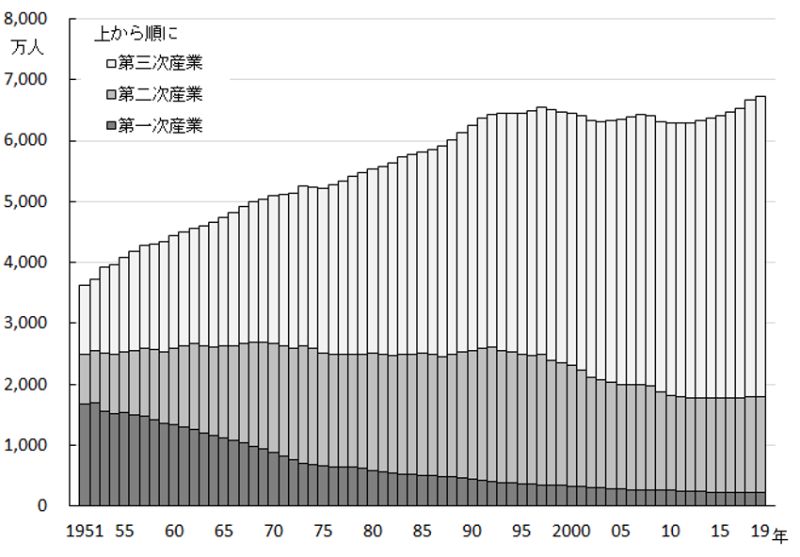

コーリン・クラーク(Colin G. Clark)は、初期のアメリカの新古典派経済学を支えた人物で、産業を1-1で見た第一次産業、第二次産業、第三次産業の三部門に分類したアーヴィング・フィッシャー(Irving Fisher)にならい、世界各国の長期に亘る資料を分析しました。

クラークの分析

- それぞれの産業の就業者数は、経済進歩の進まない段階では第一次産業が圧倒的に高い比率を占めていますが、経済の進歩とともに変化を遂げる

- まず第二次産業の就業者の比率が増加し、やがて第二次産業と第三次産業の就業者の比率が増大する

- そして、第一次産業の就業者の比率は低下し、さらに経済が進歩すると第二次産業よりもむしろ第三次産業の就業者の比率がより大きくなり、就業者数では最大の部門となってゆく

クラークは、その際に労働価値説(※)を初めて唱え、古典派経済学と統計学の始祖ともいわれるウィリアム・ペティ(Sir William Petty)の農業、製造業、商業という順に収益が高まるという法則を採用しています。

これらの経緯から、この第一次産業→第二次産業→第三次産業と就業者の比率が増大する現象は、「ペティ=クラークの法則」と呼ばれています。この現象は、図1・日本の産業別就業者数の変化を見れば一目瞭然です。

図1 日本の産業別就業者数の変化2労働政策研究・研修機構「産業別就業者数(第一次~第三次産業、主要産業大分類)」

図1 日本の産業別就業者数の変化2労働政策研究・研修機構「産業別就業者数(第一次~第三次産業、主要産業大分類)」

クラークの分析が第一次産業、第二次産業、第三次産業を対象としつつも就業者数の比率の分析に留まったのに対して、サイモン・クズネッツ(Simon S. Kuznets)は就業者ではなく所得による三大部門間の関係の分析を行っています3たとえば、Kuznets, “Economic Growth and Income Inequality,” The American Economic Review, March 1955など。

その結論は相対所得平準化傾向ですが、この結論には疑問も多く、それを巡る研究が盛んになりました。

1-3:第二次産業の変化

ところで、工業(製造業)を主体とする第二次産業の内容が経済の進歩に伴いどう変わってゆくかについては、ワルター・ホフマン(Walther G. Hoffmann)が初めて体系的に論じています4たとえば、Hoffmann, The Growth of Industrial Economics, Manchester University Press,1958、長州一二他訳『近代産業発展段階論』日本評論社、1967年など。

結論からいえば、ホフマンは、工業化とは迂回生産が進むことであると主張しました。

迂回生産とは、

直接に消費財を作るのではなく、そのための製造設備などの資本財を作り、それらの資本財を利用するという回り道(迂回)をすることによって生産性を高めるという考え方

です。

したがって、ホフマンは、工業化は年ごとに生産される製造業製品の用途の変化を生み、消費財に対して資本財の比率が高まってゆくはずと考えました。そして、消費財産業と資本財産業との比を採ることで、工業化の度合いが分かるとしました。

また、製造業に関わるもう一つの問題意識として、日本では二重構造を巡る議論があります。二重構造という言葉の最初の使用者は有沢広巳です。1957(昭和32)年の『経済白書』などが提起した問題で、日本の経済は近代部門と前近代部門の2部門に分かれているとして、この2部門の競争と共存の機構の解明が課題とされてきました。

中村秀一郎の唱えた「中堅企業論」は、高度成長の過程で変貌してきた中小企業の一つの典型を指摘したもので、その後の日本の二重構造論を考える上での最も重要な成果となっています。

1-4:サービス経済化

第三次産業は、広い意味でのサービス産業です。一国の経済の発展につれ第三次産業(サービス産業)の就業者数などの構成比が増大すると解説しましたが、この現象は概ねどの国にも見られます。

一般に、全産業の就業者数に対して第三次産業(サービス産業)の就業者数構成比が50%を超えると、その国は「サービス経済化(service economy)」の時代に入ったと見なされます。

日本の場合

- 日本は1970年代にサービス産業の就業者数構成比が50%を超え、この「サービス経済化」の時代に入ったと盛んにいわれた

- 現在では、サービス産業の就業者数構成比は70%を超えており、アメリカなどと並んで「サービス経済化」先進国の仲間入りをしている

- ただし、発展途上国では原始的なサービス産業の就業者が多い場合があるので、必ずしも「サービス経済化」ではない点に注意が必要である

- 近年では、情報化が「サービス経済化」を推し進めている

商品もしくは生産物は、大きく製品とサービスに分けられます。そして、しばしば製品は有形財、あるいは目に見える商品、一方でサービスは無形財、あるいは目に見えない商品だと定義されます。

しかし、これは非常に誤解を生み易い解釈です。なぜなら、サービス産業・企業でサービスを生み出す店舗、事務所、スタッフなどの経営資源は、有形で目に見えるからです。

つまり、

- 製造業などの第二次産業は工場、スタッフなどの経営資源を製品という形で通常流通を介して間接的に購入者に提供している

- 第三次産業(サービス産業)は店舗、事務所、スタッフなどの経営資源をサービスという形で直接的に購入者に提供している

と言えるのです。

このように、サービスが無形であることが強調されると、間違った解釈にも行き着きかねません。

たとえば、マルクス経済学では、サービス産業は価値を生み出さない寄生的な産業だとされてきました。(→マルクス経済学とは)

かつて、共産主義(マルクス主義)国家でサービス産業が軽視されてきたのは、基本的にこうした理由からです。しかし当然ですが、サービス産業も付加価値を生み出しています。

ところで、長期的統計で確認すると、次の事実が判明します。今、サービス産業の所得、つまり実質付加価値をYs、設備などの実質資本ストックをKs、就業者数をLsとすると、労働生産性Ys/Lsはほぼ横ばいなのに対して、労働装備率Ks/Lsは上昇しているのです。

これは取りも直さず、労働装備率÷労働生産性=資本係数Ks/Ysが上昇していることを意味します。

資本係数は、一種の技術の様態を表す係数です。これが変化しているということは、サービスの「質」自体が変化しているということです。つまり、サービス産業も伝統的な労働集約型の産業から、製造業のような資本集約型の産業に変わってきているのです。

たとえば、大型ショッピングモール、近代的な大型ホテルなどが増えていることは、その一環です。東京ディズニーリゾート(TDR)などの大規模テーマパークは、その先端に位置します。

- 産業構造論とは、一国の経済がどのような種類の産業の生産額、収益、就業者などで構成され、それがどのように経済全体の発展に影響するかなどを考える問題領域である

- 一国の経済の発展につれて、第一次産業、第二次産業、第三次産業が複雑に変化していく

2章:プロダクト・ライフサイクル論

さて、2章からは産業構造を分析する代表的な視点を紹介していきます。

一国の産業構造は、輸出入を通じた貿易や海外直接投資などの国際分業パターンによっても変わってきますが、その決定要因を考える際に大きなヒントとなるのはプロダクト・ライフサイクル論です。

プロダクト・ライフサイクル論の概要

- たとえば、工業製品にも人間の生涯と同様にライフサイクルがあるという考え方が、プロダクト・ライフサイクル論である

- もともと経営学(マーケティング)でジョエル・ディーン(Joel Dean)が提唱した理論だが、後にレイモンド・バーノン(Raymond Vernon)たちによって経済学(貿易論)へ導入された5たとえば、Dean,“Pricing Policies for New Products,”Harvard Business Review ,1950、またVernon,Manager in the International Economy,Prentice-Hall, 1968など

双方の議論を勘案しながらプロダクト・ライフサイクルを整理すると、以下のように4つの段階となります。

2-1:導入期

導入期とは、

製品を市場に投入する段階で、需要も小さく売上も大きくない時期

です。

製品開発費が掛かるだけでなく、製品認知を高め市場を拡大させるための広告宣伝費も掛かり、利益は余り出ません。新製品は技術的にまだ欠点も多く、市場の反応を見ながら改良が加えられてゆくため、販売価格は高く販売量も多くありません。

この段階での国際分業パターン決定要因は、技術者の研究開発にあります。新製品を生産し輸出したとしても、やがて経営能力やマーケティング能力に恵まれた他の先進国に模倣生産され、輸出されるようになり、新製品開発国自体の輸出は減少してきます。

この場合、新製品開発国は、海外市場確保のための直接投資への誘因を持ちます。

2-2:成長期

成長期とは、

売上と利益が急拡大する段階で、競合他社も増加する時期

です。

消費者ニーズも多様化するため、製品改良や差別化戦略を重視し、自社製品のブランド力を高め、市場に浸透させることが重要な戦略となります。

製品の標準化が進み大量生産や大量流通方式が導入されるとともに、国際的な販売競争も激化します。したがって、この段階での国際分業パターン決定要因は、技術者よりも経営能力やマーケティング能力となります。

2-3:成熟期

成熟期とは、

市場の成長が鈍化し、売上、利益とも頭打ちになる段階

です。

上位企業にとってはコスト優位性を活かしシェアを維持することが重要な課題で、下位企業にとっては生き残りを賭け、特定ターゲットを狙ったニッチ戦略が重要になります。

生産工程は確立され、標準的製品がますます大量に生産されます。そのため、国際競争力の面では賃金水準が決定的な要因となり、未熟練労働者の豊富な発展途上国などが生産立地として有利となるので、安い労働コストを求め発展途上国などへ直接投資する誘因を持つことになります。

2-4:衰退期

衰退期とは、

値引き競争が頻繁に行われ、売上も利益も減少する時期

です。

投資を抑えて効率性を高めながら、既存顧客を維持することが重要な課題になります。また、ブランドの残存価値を他の製品に活かすこと、撤退時期を判断することも重要です。製品によっては、発展途上国などに委ねるのも選択肢です。

プロダクト・ライフサイクルの4つの段階は、全ての製品に当てはまる訳ではありません。製品力がなければ、導入後すぐに衰退してしまいます。また、最近では、消費者ニーズの移り変わりの早さとPOS(販売時点管理)データによる売れ筋商品分析の影響から、サイクルの周期が短くなっています。

ちなみに、これも一種のプロダクト・ライフサイクル論ですが、ある製品が輸入→自国生産(輸入代替)→輸出と次々に移り変わり、産業もそのように発展する様相が雁の群れを成して飛ぶ姿に似ているという赤松要の「雁行形態論」があります。

3章:産業連関分析

次に、産業構造を分析する代表的な視点として産業連関分析があります。

これは産業連関表に基づく産業構造とマクロ経済の関係を分析するのに非常に適した手法で、ロシア系アメリカ人経済学者のワシリー・レオンチェフ(Wassily Leontief)によって考案されました6たとえば、Leontief, “Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States,”Review of Economics and Statistics Vol. 18, 1936など。

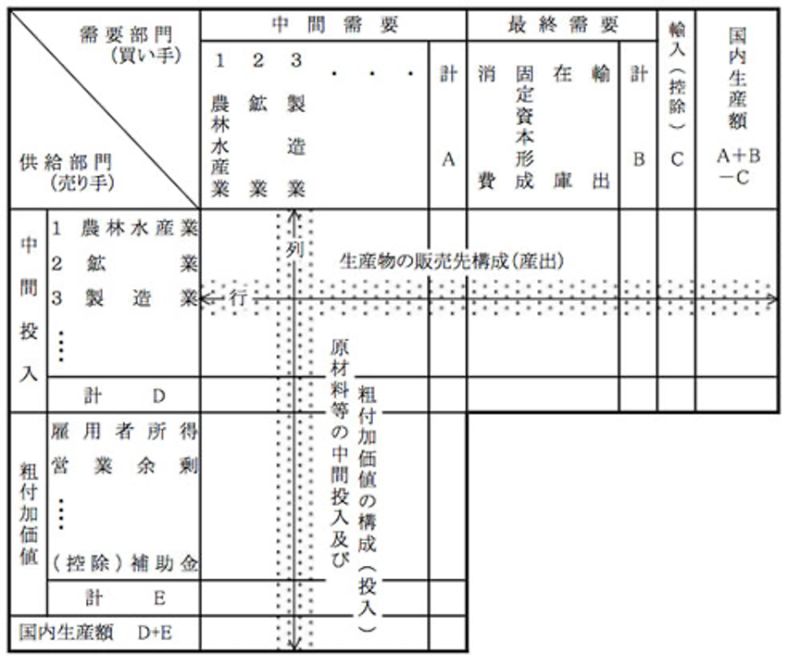

産業連関表は、投入産出表(input-output table、I-O表)とも呼ばれます。産業連関分析は本来、数理経済学、計量経済学で本領を発揮する手法ですが、ここでは概念的な説明にしてみます。図2・産業連関表概念図をみてみてください。

図の中央に各産業×各産業のマトリックス(行列)があり、中間投入と中間需要の関係、すなわち中間取引を表しています。たとえば、製造業から製造業へ部品や機械設備の資本財がどれくらい売れたかといった具合です。各産業が作る商品の中間需要以外への売れ先が最終需要です。

図の右側に最終需要、下側に粗付加価値があります。図を行に沿って見てゆくと、以下のようになります。

- 中間需要+最終需要―輸入=国内生産額(GDP)、詳しくは、各産業の中間需要+消費+固定資本形成(設備投資)+在庫+輸出―輸入=国内生産額となっている

- 中間投入+粗付加価値(-補助金)=国内生産額(GDP)、詳しくは、各産業の中間投入+雇用者所得+営業余剰(利益)+‥‥(-補助金)=国内生産額となっている

当然ながら、行の国内生産額=列の国内生産額、行の最終需要の合計=列の粗付加価値の合計です。産業連関分析の典型的な例として、最終需要が変化したときに中間取引を通じて各産業にどのような波及効果があるのかの計測があります。

- 各産業の中間投入を国内生産額で割った値を投入係数aij(i、jは産業iから産業jへの投入)といい、この投入係数を行列の形で表した表を投入係数行列Aと呼ぶ

- そして、最終需要のベクトルをF、国内生産額のベクトルをXとすると、AX+F=X、つまりX-AX=Fだから、X=(I-A)-1Fとなり、最終需要が変化したとき産業構造にどう波及し、国内生産額(GDP)がどうなるかが分かる(Iは単位行列)

- 最後の式で、(I―A)-1を有名なレオンチェフ逆行列という

そして、現在の日本では以下のように多くの産業連関表が作成されています。

- 10府省庁の共同作業による産業連関表(全国を対象としていることから全国表ともいいます)を5年ごとに作成している

- 地域産業連関表(日本を9つの地域に分割した各地域を対象に、経済産業省が5年ごとに作成)

- 都道府県・市産業連関表(都道府県・市を対象に、都道府県・市が概ね5年ごとに作成)

- 延長産業連関表(全国表をベンチマークとして直近の産業構造を推計したもので、経済産業省が毎年作成)

- 国際産業連関表(国際取引を詳細に記述したもので、経済産業省やアジア経済研究所が作成)

4章:産業構造論を学ぶための本

産業構造論について理解を深めることはできたでしょうか?

この記事で紹介した内容はあくまでもきっかけでしかありません。そのため、以下の書物を参考にして、あなたの学びをより深めていってください。

オススメ度★★★ 小野五郎『経済学入門シリーズ・産業構造入門』(日経文庫)

本書は、日本経済を考えるのに不可欠な視点である産業構造を歴史、現状、理論など様々な角度から易しく解説しています。

(2020/12/05 22:13:27時点 Amazon調べ-詳細)

一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。

最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。

また、書籍を電子版で読むこともオススメします。

Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。

数百冊の書物に加えて、

- 「映画見放題」

- 「お急ぎ便の送料無料」

- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」

などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。

まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

- 産業構造論とは、一国の経済がどのような種類の産業の生産額、収益、就業者などで構成され、それがどのように経済全体の発展に影響するかなどを考える問題領域である

- プロダクト・ライフサイクル論は、輸出入を通じた貿易や海外直接投資などの国際分業パターンによっても変わってるなかで、その決定要因を考える際に大きなヒントとなる

- 産業連関分析とは、産業構造とマクロ経済の関係を分析する手法である

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

図2 産業連関表概念図

図2 産業連関表概念図