ドストエフスキーの『白痴』とは後期代表作のうちの一つで、同作において作者は「本当に美しい人」を描こうとしたといわれています。内容としては、白痴と呼ばれる主人公・ムイシュキン公爵と二人の女性をめぐる物語を中心として、ロシアの上流社会における群像劇が展開されています。

『白痴』はドストエフスキーの代表的な仕事の一つです。日本では黒澤明監督が『白痴』として映画化したことで有名なのかもしれません。

学術的議論も幅広くされてきたためがあるため、全体像を理解する必要があります。

そこで、この記事では、

- 『白痴』の背景とあらすじ

- 『白痴』の学術的考察

をそれぞれ解説しています。

好きな箇所から読み進めてください。

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら

1章:ドストエフスキー『白痴』のあらすじ

1章では『白痴』を「背景」と「あらすじ」から概観し、2章では『白痴』に関する文学的な考察を解説します。

このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。

1-1: ドストエフスキーの『白痴』の背景

冒頭の確認となりますが、『白痴』はドストエフスキーの代表作として知られる作品のうちの一つで、1868年に発表されたものです。

『戦争と平和』(1869年)や『アンナ・カレーニナ』(1877年)などで知られるトルストイはこの作品を読んで、「これはダイヤモンドだ。その値打ちを知っている者にとっては何千というダイヤモンドに匹敵する」と絶賛したといいます2「あとがき」(木村浩訳『白痴』新潮文庫、1970年)683〜684頁。

作者のドストエフスキーに関して、簡単に触れておきましょう。

- 作者のドストエフスキー(1821〜1881)は、19世紀に活躍したロシア文学者

- 当時から現在に至るまで彼の作品は世界中で読み継がれており、日本においても影響を受けた作家は多い(大江健三郎、村上春樹、平野啓一郎など)

- ドストエフスキーの文学は、トルストイの文学とともに、19世紀のロシア・リアリズム文学の最高峰である

この作品はドストエフスキーの後期の仕事にあたり、よく知られている長編五大作品のうちで2番目に書かれたものです。

- 『罪と罰』(1868年)(→『罪と罰』に関してはこちらの記事)

- 『白痴』(1868年)

- 『悪霊』(1871〜72年)(→『悪霊』に関してはこちらの記事)

- 『未成年』(1875年)

- 『カラマーゾフの兄弟』(1879〜80年)

1-2: ドストエフスキーの『白痴』

さて、ドストエフスキーの『罪と罰』の大まかなあらすじを紹介します。以下のあらすじは、木村浩訳『白痴』(新潮文庫, 1970年)を参照しています。

ムイシュキン公爵

- 白痴で、癲癇の持病を持っていたムイシュキン公爵は、幼い頃からスイスの療養所に入れられていたが、病気が良くなったこともあって、初めて祖国のロシアへと帰還する

- 公爵は純朴で、人を信じやすく、時には滑稽に思えるほど真っ直ぐな性格であった。公爵の両親はすでに亡くなり、彼はムイシュキン家の最後の人であった

- その道中の列車の中で、公爵はロゴージンという一人の青年と出会う。そのロゴージンから、幼いころからトロツキーという資産家の庇護のもと彼の情婦として育てられた、ナスターシャ・フィリポヴナの噂を耳にする

- ロゴージンは父親の莫大な遺産を得たあと、彼女を自分のものにすることを公爵に言い聞かせたのであった

ペテルブルクへ戻った公爵は徐々に上流社会へと出入りを許されることになります。どこにも行くあてがなかったため、まず彼の遠い親戚にあたるエパンチン将軍夫人のもとを訪ねました。

すると、そこで夫人の三姉妹と出会い、もっとも美しいと評判であったアグラーヤと出会いを果たします。そこではまた、ナスターシャ・フィリポヴナの写真をそこで初めて見ることとなり、公爵は彼女に運命的な何かを感じるのであったのです。

ちょうどそのころ、いくつかの結婚問題が持ち上がっていました。

- エパンチン将軍の秘書であるガーニャが、金のために、ナスターシャ・フィリポヴナムに求婚していた

- しかし、公爵もナスターシャ・フィリポヴナに出会った瞬間、愛の告白をする。彼女の情婦としての生い立ちが悲惨なものであったため、公爵は彼女のあわれさに同情した

- ナスターシャ・フィリポヴナも公爵に惹かれ、一時は公爵との結婚を承諾する

- が、その時、多額の金を手にしたロゴージンが現れ、ナスターシャ・フィリポヴナはロゴージンと共にすることを選ぶ

ナスターシャは情婦であるという罪悪感に囚われていました。自らを汚らわしい女と思うことで、愛の道ではなく、自らを破滅させる道にどうしても行ってしまいます。ロゴージンとナスターシャはまもなくモスクワへと旅立ち、公爵もまた彼らを追ってペテルブルグを離れてしまいます。

それから半年の時が経ち、公爵は再びペテルブルクへと戻ってきました。そこで公爵は、以前より彼に密かに想いを寄せていたアグラーヤと惹かれあい、彼らは結婚を約束する間柄になりました。

- だがまだ、彼とナスターシャとの関係が完全に精算されたわけではなかった。その関係をはっきりさせるため、アグラーヤはナスターシャ・フィリポヴナと対決する

- 公爵はそのはざまで苦悩する。公爵は彼独特の愛から同時に二人を愛そうとしたが、彼女たちは一般的な愛を求めて、自分たちだけを愛するように求めた

- しかし結局、状況はナスターシャ・フィリポヴナと公爵を結びつけることになった。しかし、結婚当日、またしてもロゴージンが現れた。そして、ナスターシャ・フィリポヴナは突然、ロゴージンと逃げ出してしまうのであった

公爵は彼らの後を追います。しかし後日、公爵がロゴージン家で彼女を見つけ出した時、ロゴージンはすでに彼女を殺してしまっていました。

公爵はそれをきっかけとし、元の白痴となります。何も分からなくなった公爵は、再び、療養のためにスイスへと送られるのでした。

- ドストエフスキーの『白痴』とは後期代表作のうちの一つで、同作において作者は「本当に美しい人」を描こうとした

- ドストエフスキーの後期の仕事にあたり、よく知られている長編五大作品のうちで2番目に書かれたものである

2章:ドストエフスキー『白痴』の学術的考察

さて、2章では『白痴』の文学的な考察を紹介していきます。

2-1:『白痴』の主題→「本当に美しい人」

ドストエフスキーは『白痴』を創作する際、「完全に美しい人間」ないし「本当に美しい人」を描きたいと周囲の人々に漏らしています。たとえば、ドストエフスキーの姪ソフィヤ・イワーノワ宛の手紙には、次のようにあります3江川卓『謎とき『白痴』』新潮社、1994年、10〜11頁。

小説の一番主要な構想は——本当に美しい人を描くことです。これ以上に困難なことは、この世にはありません。……この世にただ一人本当に美しい人物がおります——それはキリストです。ですから、この無限に美しい人物の出現は、もう言うまでもなく、永遠の奇跡なのです。

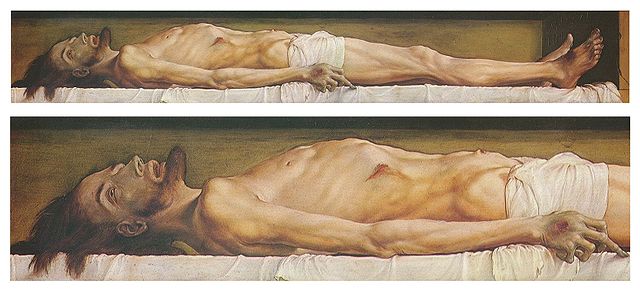

この手紙を送った頃、白痴は第一編の七章まで完成していました。ここで言及されているキリストに関連して、ドストエフスキーはハンス・ホルバインの作品「キリストの屍」(死後三日がたったキリストを描いた絵)から受けた感銘を創作に織り込んだと考えられています。

この絵について『白痴』の中ではイポリートという人物によって、「その顔は少しも容赦もなく描かれている。そこにはただ自然があるばかりである」と語られる箇所があります。

ハンス・ホルバイン「キリストの屍(もしくは、墓の中の死せるキリスト)」

ハンス・ホルバイン「キリストの屍(もしくは、墓の中の死せるキリスト)」※一般的に、描かれるキリストは十字架にかけられていたとしても、その顔に美しさをたたえています。

こうしたことから翻訳者の江川卓は、「キリストの屍」にまつわるエピソードが作中で展開されているちょうどその時に、『白痴』の創作ノートで「キリスト公爵」と言う言葉が現れることに注目しつつ、次のように指摘しています4江川卓、同上、12〜13頁。

- ドストエフスキーは「キリスト公爵」という言葉で、主人公ムイシュキン公爵を「完全に美しい人」ないし「本当に美しい人」として描こうとしたことを創作ノートで明らかにしている

- ホルバインの作品で描かれているように、「キリスト」=ムイシュキン公爵も「自然の法則」の前には無力であることを、ドストエフスキーが苦悩を込めて確認していることを作品から垣間見ることができる

2-2:『白痴』の解釈

さて、世の中にある小説は読者によってさまざまな読み方がなされ、それぞれで多様な解釈がなされています。

(※多様な解釈に関しては、テクスト論的な立場に近いです。テクスト論に関してはこちらの記事→【テクスト論とはなにか】作品論との違いからバルトの議論まで解説)

そうしたなかでも、世界中の数多ある作品のなかで特にドストエフスキーの作品は多義的であるといわれています。言い換えれば、それだけに世界中で盛んに研究がなされ、研究書の数も膨大な数にのぼっているといえます。

ここではその全てを紹介することはできないため、以下では日本語で読める研究書の中からいくつかを恣意的に取り上げます。ただし、紹介したものが「定説である」「一般的な解釈である」わけではないことに注意してください。

以下の文献を選択するにあたっては、沼野充義編『ドストエフスキー』(集英社文庫ヘリテージシリーズ、2016年)に収録されている、高橋知之「ドストエフスキー 著作目録/主要文献案内」を参照しました。

2-2-1: E・H・カー『Dostoevsky (1821-1881): A New Biography』(1931年)

まず紹介するE・H・カー(1892〜1982年)は、国際政治の名著『危機の二十年』(1933年)や歴史学の名著『歴史とは何か』(1961年)の著者として知られるイギリスのジャーナリスト・歴史学者です。

カーは『ドストエフスキー』という作者に関する伝記を1931年に書き、そのなかで歴史的状況や創作状況に触れながら、作者の肖像を精緻に描き出しました(日本語訳は、松村達雄訳『ドストエフスキー』(筑摩書房、1968年)。

そして『白痴』を扱った箇所では、次のような解釈を提示しています。

- その後の作品で大きな位置を占める宗教の問題が無視され、二義的なものとされているが、『罪と罰』と同様に『白痴』でも「倫理」の問題が扱われている。『罪と罰』には「苦しい探究の雰囲気」がある一方、『白痴』には「意気揚々たる確信の雰囲気」がある

- ドストエフスキーの作品のうちで最も深い悲劇的な作品。しかしかえってそのために、比類ないまでに健全な、清澄な作品となっている

- ドストエフスキーに作家としての永遠の地位を与えている特徴は、われわれのために新しい世界を想像したところ。われわれの持つ古い基準、希望、不安などの意味を失わせ、存在の新たな次元へと読者を引き上げる能力が彼にはある

- 『白痴』のムイシュキン公爵はわれわれの世界に属さず、かといってロシア的世界にも属していない、夢想的、架空的な存在である。ドストエフスキーは『白痴』において、ロシアの倫理的理想を文学的表現として具体化し、読者に提示している

2-2-2: 清水孝純『『白痴』を読む——ドストエフスキーとニヒリズム——』(九州大学出版会、2013年)

ロシア文学者の清水孝純は、ドストエフスキーの文学をニヒリズムの観点から読み解いており、『白痴』の真の主人公はニヒリズムである、と述べています。

ここでいうニヒリズムとは、特にキリスト教的な神や既存の権威といった一切の価値を否定し、自然科学的な真理のみを認め、自我を無限に肯定すること/他者を無限に否定するということ、という二つが同時に共存している思想のことをいいます。

当時ロシアではツルゲーネフの『父と子』(1862年)5ツルゲーネフ『父と子』(1862年)。この作品では、1861年の農奴解放令を取りまく社会的大変動が起きていたロシアの田舎を舞台として、古い貴族的文化(1840年代を中心とした貴族的自由主義思想を背景とする世代)と新たな民主的文化(理性と論理の有用性のみを認める「ニヒリスト」たちの世代)の対立が父世代と子世代の対立・葛藤として描かれている。「ニヒリズム」という語を周知させるきっかけとなった作品。この作品に登場するバザーロフが「ニヒリスト」の代表とされる。という作品よって「ニヒリズム」が人々の間に浸透していました。しかし、そこで示されたのは、自然科学のみを真理とし、単に神を否定するというところまでであり、否定した先に何があるのかは示されていませんでした。

しかし清水によれば、ドストエフスキー『白痴』では、ツルゲーネフの同作で示されたドストエフスキーらが生きた同時代的なニヒリズムを超えて、ニーチェのニヒリズムに繋がる問題が取り上げられているといいます。

清水の主張をまとめると、以下のようになります。

- 『白痴』における真の主人公はニヒリズム

- 作品全体を通じてそれが前面に出ているというわけではないが、登場人物たちはそれぞれ、ニヒリズムの志向する「疑絶対なるもの」を追求している

- この「擬絶対なるもの」とは金、愛欲、そのほか様々な欲望といった、人々が生きていく上でそれらを中心にし、絶対視するもののことをいう

- しかし、そうした「擬絶対なるもの」は、擬似的に絶対的なものであるがゆえに、最終的には人間を裏切ってしまう

- そうして、一人ひとりの人間は孤立に追いやられてしまう。つまり、そうしたドラマを『白痴』において演出するニヒリズムこそが、この作品の真の主人公なのである

こうして、ムイシュキン公爵が戦ったのはそうした「擬絶対」であり、その「擬絶対」の結果生じる孤立を越えて、人間と人間を融和させ、彼らを真の愛や美によって結びあわせようとしたといった解釈に帰結します。

このように、日本語で読める研究書の中からいくつかを恣意的に取り上げましたが、ここから多義的な解釈が可能であることが理解出来たと思います。

- ドストエフスキーは『白痴』を創作する際、「完全に美しい人間」ないし「本当に美しい人」を描きたいと考えていた

- 歴史家のE・H・カーやロシア文学者の清水孝純は、それぞれの解釈を提示している

3章:ドストエフスキー『白痴』に関するおすすめ本

ドストエフスキー『白痴』に関して理解を深めることはできましたか?ぜひ、この記事をきっかけに原著に挑戦してみてください。以下、参考となる書物です。

米川正夫訳『白痴』上・下(岩波文庫、1970年・1994年)

木村浩訳『白痴』上・下(新潮文庫、2004年)

望月哲男訳『白痴』全3巻(河出文庫、2010年)

亀山郁夫訳『白痴』全4巻(光文社古典新訳文庫、2015年〜2018年)

(2022/09/01 13:31:45時点 Amazon調べ-詳細)

オススメ度★★ 江川卓『謎とき『白痴』』(新潮社)

ドストエフスキーが『白痴』において潜ませたさまざまな仕掛けを読み解こうとするものです。作者の執筆背景をふまえ、丁寧に同作が読み解かれている。案内書としておすすめです。

【映画】黒澤明『白痴』(松竹、1951年)

原作をもとに、黒澤明が日本の札幌を舞台にリメイクした作品でです。1980年代において、ソ連ではこの映画が日本人のドストエフスキー理解を例証するものとしても見られました。

一部の書籍は「耳で読む」こともできます。通勤・通学中の時間も勉強に使えるようになるため、おすすめです。

最初の1冊は無料でもらえますので、まずは1度試してみてください。

また、書籍を電子版で読むこともオススメします。

Amazonプライムは、1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。学生なら6ヶ月無料です。

数百冊の書物に加えて、

- 「映画見放題」

- 「お急ぎ便の送料無料」

- 「書籍のポイント還元最大10%(学生の場合)」

などの特典もあります。学術的感性は読書や映画鑑賞などの幅広い経験から鍛えられますので、ぜひお試しください。

まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

- ドストエフスキーの『白痴』とは後期代表作のうちの一つで、同作において作者は「本当に美しい人」を描こうとした

- ドストエフスキーは『白痴』を創作する際、「完全に美しい人間」ないし「本当に美しい人」を描きたいと考えていた

- 歴史家のE・H・カーやロシア文学者の清水孝純は、それぞれの解釈を提示している

このサイトは人文社会科学系学問をより多くの人が学び、楽しみ、支えるようになることを目指して運営している学術メディアです。

ぜひブックマーク&フォローしてこれからもご覧ください。→Twitterのフォローはこちら